第五部分:當代挑戰與未來展望

一、記憶文化面臨的挑戰

進入21世紀,德國的大屠殺記憶文化面臨新的挑戰:

倖存者的逝世:隨着大屠殺倖存者一代的離世,第一手見證正在消失。這意味着記憶的傳承必須從「溝通記憶」(communicative memory)轉向「文化記憶」(cultural memory)——依靠檔案、紀念館、教育和藝術作品來維持。

移民社會的多元化:德國已成為一個多元文化社會,許多新移民並不與德國的納粹歷史有直接的家庭聯繫。如何讓這些新德國人理解和認同大屠殺記憶文化,是一個重要課題。歷史學家A・德克・摩西(A. Dirk Moses)等人指出,德國社會傾向於將有「移民背景」的人視為「嫌疑人」,認為他們可能持有反猶主義觀點,直到他們被「教育」以符合德國以大屠殺為中心的記憶文化。

殖民歷史的遮蔽:德國對大屠殺的關注在某種程度上遮蔽了對其殖民歷史(1884-1918)的反思。最明顯的例子是對1904-1908年赫雷羅和納馬種族滅絕的忽視——在這場種族滅絕中,約8萬人死於德國殖民軍隊之手。德國政府直到2004年才承認這是種族滅絕,直到2021年5月才達成賠償協議。這種延遲部分源於德國人的焦慮:擔心賠償會削弱大屠殺的獨特地位,給人以這兩場種族滅絕應該被同等對待的印象。

以色列-巴勒斯坦衝突的影響:德國對大屠殺的記憶與其對以色列的支持密切相關。這種聯繫有時會導致對批評以色列政策的人——特別是來自阿拉伯或穆斯林背景的人——進行審查。2020年,喀麥隆哲學家阿奇爾・姆貝姆貝(Achille Mbembe)因在其著作中將以色列與種族隔離時期的南非相比較,被撤銷了在魯爾三年展(Ruhrtriennale)發表主題演講的邀請。

二、集體記憶與「永不再犯」的承諾

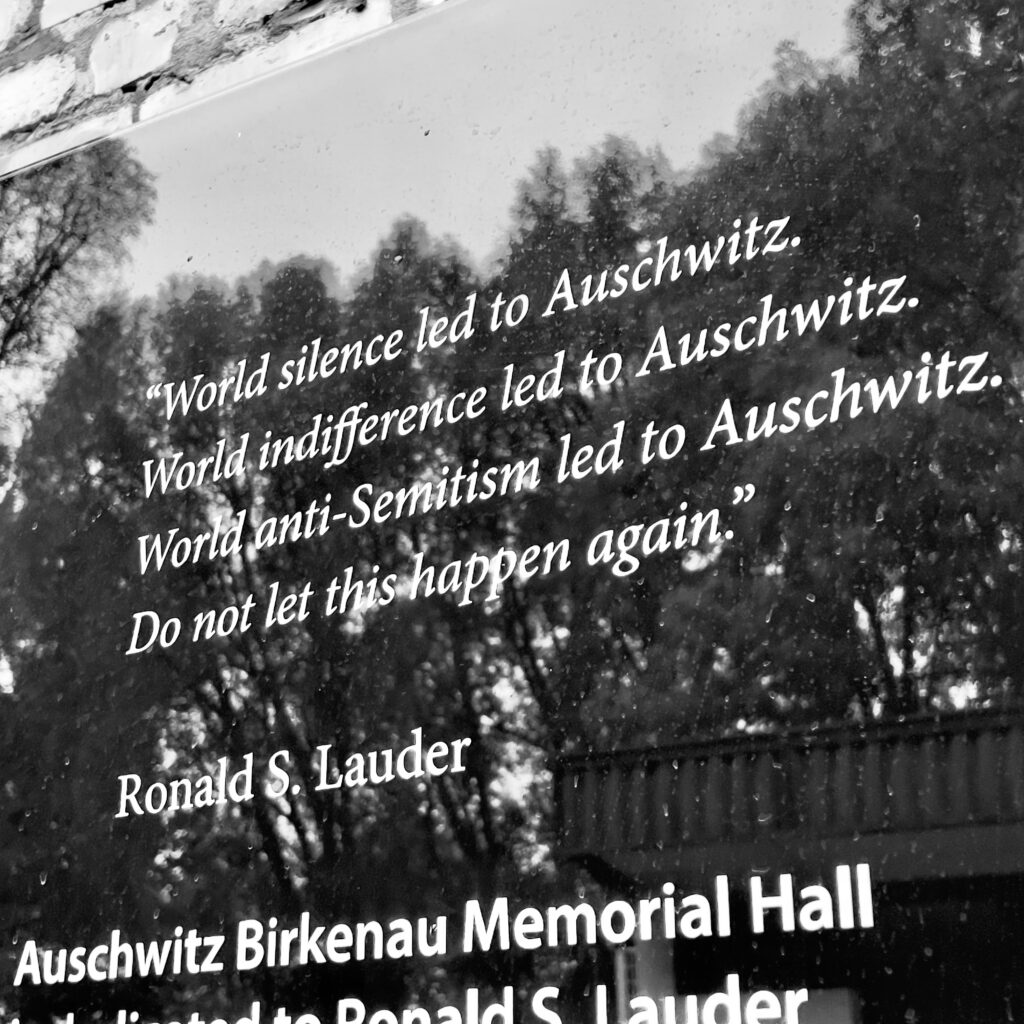

德國的歷史反思最終指向一個核心承諾:「永不再犯」(Nie wieder)。這不僅是對受害者的紀念,更是對未來的警示。

2015年,時任德國總統約阿希姆・高克(Joachim Gauck)表示:「在德國,沒有任何一個家庭能說自己與大屠殺完全無關。」這一聲明反映了德國社會對集體責任的認識——不是將罪責歸咎於所有德國人,而是承認這段歷史是德國國家和社會的一部分。

從哲學角度看,德國的Vergangenheitsbewältigung可以被視為一種「集體良知」的實踐。它要求不斷的自我審視、對歷史的誠實面對,以及將這種認識轉化為當下的道德和政治行動。

三、對其他國家的啟示

德國的歷史反思模式經常被作為其他國家面對歷史創傷的典範。哲學家蘇珊・奈曼(Susan Neiman)在其2019年的著作《向德國人學習》(Learning from the Germans)中,主張西方國家——特別是美國——應該效仿德國面對納粹歷史的方式,來面對自己的歷史創傷,如奴隸制和殖民主義。

然而,正如歷史學家托馬斯・拉奎爾(Thomas Laqueur)所指出的,德國與美國的歷史差異太大,很難直接「學習」。每個國家的歷史反思都必須根據其具體的歷史、文化和社會背景來進行。

此外,德國的歷史反思也並非完美。它經歷了長期的抵抗和否認,受到國際壓力的重大影響,至今仍在不斷演變。將德國描繪成一個「總是面對過去」的國家,往往過於理想化,忽視了這一過程的複雜性和矛盾性。

第六部分:大屠殺的哲學反思——惡的本質與道德崩潰

一、道德冷漠:現代性的陰暗面

當我們試圖理解大屠殺何以可能時,最常見的解釋是將其歸因於反猶主義的極端意識形態。然而,哲學家格雷戈里・鮑姆(Gregory Baum)在其對大屠殺的深入分析中提出了一個令人不安的論點:大屠殺的真正推動力並非狂熱的反猶意識形態,而是大規模的道德冷漠(moral indifference)。

這一論點得到了歷史證據的支持。納粹黨在其崛起過程中,反猶主義在其宣傳中所佔比例其實相當有限。歷史學家伊恩・克肖(Ian Kershaw)的研究表明,公眾對猶太人命運的態度普遍是冷漠的——既非積極支持迫害,也非積極反對。納粹黨在1932年大選中獲得的最高支持率為37%,這些選民來自社會各階層,他們投票的動機主要是經濟和政治因素,而非對猶太人的仇恨。

更令人深思的是特別行動隊指揮官的背景。這些負責在東線執行大規模槍殺的軍官,43%擁有博士學位,他們是高度教育化的專業人士,而非狂熱的意識形態分子。他們如何能夠執行如此殘暴的命令?

鮑姆的分析指向現代社會的一個根本特徵:勞動分工(division of labor)。在高度專業化的社會中,個人只需負責其工作的一小部分,而無需為整體後果承擔道德責任。這種分工使得普通人能夠參與大規模謀殺,而無需轉變為「惡魔般的人物」。他們只是在「做好自己的工作」——這種「盡責」(conscientiousness)取代了良知(conscience)。

這一觀察與漢娜・鄂蘭(Hannah Arendt)關於「平庸之惡」(the banality of evil)的著名論述相呼應。艾希曼(Adolf Eichmann)並非一個嗜血的怪物,而是一個盡職盡責的官僚,他關心的是火車時刻表和運輸效率,而非他正在運送的是活生生的人類。

自由主義社會強調「消極義務」——不傷害他人——而相對忽視「積極義務」——主動幫助他人。這種傾向可能麻痺我們的道德感知。當暴行發生時,只要我們沒有親手參與,我們就可以心安理得地旁觀。這種道德冷漠,正是大屠殺得以發生的社會心理基礎。

二、道德話語的極限:不可理解之惡

哲學家肯尼斯・西斯金(Kenneth Seeskin)提出了一個根本性的問題:我們的道德語言和概念是否足以理解大屠殺這樣的極端惡行?

亞里士多德在其倫理學中區分了「惡行」(vice)和「獸性」(bestiality)。惡行仍在人類道德話語的範疇之內——貪婪、嫉妒、殘忍——我們可以理解其動機,也可以想像其矯正。但獸性則超越了這一範疇,它是如此極端,以至於我們的道德推理無法觸及。

大屠殺正是這樣一種超越道德話語極限的事件。當我們說奧斯威辛「不可理解」時,我們並非在說我們無法收集關於它的歷史事實,而是在說我們無法將其納入我們正常的道德框架。

西斯金指出,關於大屠殺「獨特性」的爭論往往錯失了重點。種族滅絕之所以「獨特」,並非因為它在歷史上前所未有(歷史上有過其他種族滅絕),而是因為它對我們而言永遠是「根本異己的」(radically alien)。歷史重要性不等同於史無前例的獨特性。

康德在其晚期著作中討論了「根本惡」(radical evil) - 一種無法用理性完全解釋的惡。康德承認,根本惡的起源是一個謎,我們無法也不應該試圖建立一套以惡為基礎的世界觀。這一洞見對於我們理解大屠殺仍然有效:某些惡行超越了理解的範疇,我們的責任不是「理解」它們,而是記住它們並確保它們不再發生。

三、信任的崩潰:世界的基本結構

大屠殺倖存者讓・阿梅里(Jean Améry)在其深刻的回憶錄中描述了一種根本性的損失:「對世界的信任」(trust in the world)的毀滅。阿梅里所說的「信任」,是一種基本的確信——確信他人會尊重我們的存在,確信當我們求助時會有人伸出援手。

這種信任是人類社會的基石。我們每天都在無意識地依賴它:我們相信陌生人不會突然攻擊我們,相信法律會保護我們的權利,相信在緊急情況下會有人幫助我們。大屠殺徹底摧毀了這種信任——不僅對於受害者,也對於所有認真面對這段歷史的人。

哲學家勞倫斯・托馬斯(Laurence Thomas)分析了這種信任崩潰的深遠影響。他指出,自由主義價值觀在一個關鍵方面存在缺陷:它無法激發道德勇氣。自由主義堅持價值中立,不宣稱任何「客觀善」值得人們為之冒生命危險。在這種框架下,一個「道德上體面的人」——按照通常的理解——完全可以與容忍暴行的態度相容。

托馬斯進一步指出,在大屠殺之後,猶太人無法完全信任非猶太人會在未來的危機中伸出援手。歷史已經證明,當迫害發生時,絕大多數旁觀者選擇了沉默。這不是一個可以用「教育」或「啟蒙」來解決的問題——它涉及人類集體行為的根本模式。

四、「無選擇的選擇」:死亡營中的道德困境

文學批評家勞倫斯・蘭格(Lawrence Langer)在分析大屠殺倖存者的證詞時,創造了一個深刻的概念:「無選擇的選擇」(choiceless choice)。這指的是在集中營環境中,囚犯面臨的「選擇」實際上是在兩種異常的、被強加的回應之間做出的「選擇」。

在正常的道德話語中,我們假設道德主體有選擇的自由,並因此對其選擇承擔責任。但在死亡營中,這一假設被徹底顛覆。蘭格記錄了許多令人心碎的案例:一位母親被迫選擇哪一個孩子可以活下來;囚犯們面臨「喝淨水而暴露行蹤」還是「喝污水而保持隱蔽」的兩難;特遣隊員被迫處理自己親人的屍體。

在這些情況下,倖存需要懸置「黃金法則」——己所不欲,勿施於人——而擁抱「先發制人」的生存邏輯。我們傳統的道德語言——選擇、責任、美德——在這種環境中失去了意義。蘭格呼籲我們發展一套「滅絕的詞彙」(vocabulary of annihilation),以取代那些假設道德自由的傳統概念。

一位倖存者的證詞至今令人難以釋懷:「那是一個沒有文明答案的恐怖問題。」這句話概括了死亡營經驗對我們道德框架的根本挑戰。我們在審視這些「選擇」時,必須放棄任何道德評判的企圖——它們不是真正意義上的選擇,而是在極端脅迫下的被動反應。

五、道德病理學:惡的結構性分析

哲學家馬丁・戈爾丁(Martin Golding)提出了「道德病理學」(moral pathology)的概念框架來分析納粹道德體系。借用柏拉圖的靈魂三分模型,戈爾丁將病理學定義為一種「功能障礙」——無法為整體的善做出選擇。

戈爾丁認為,納粹的社會道德具有一個「正常的核心」——它確實譴責謀殺、盜竊等行為,至少在對待「同胞」時是如此。但這個正常核心被一套基於虛假非道德信念的「衍生規則」所扭曲——這就是種族科學。種族科學宣稱猶太人不是真正的人類,因此對他們施加的暴力不構成「謀殺」。

精神病學家羅伯特・利夫頓(Robert Jay Lifton)在研究奧斯威辛的納粹醫生時,發現了一種他稱之為「雙重自我」(doubling)的心理機制。這些醫生能夠將自己分裂成兩個獨立的人格:一個是慈愛的丈夫和父親,另一個是選擇誰生誰死的「天使」。這種雙重化使他們能夠參與大規模謀殺而不感到內疚。

比伯斯坦(Ernst Biberstein)的案例尤其令人深思。他原是一名新教牧師,後來成為別動隊的指揮官,負責執行大規模槍殺。一個牧師如何能夠變成殺人者?戈爾丁認為,答案在於納粹道德體系中強調「服從權威」的規則——當法律體系本身已經病態時,這種「守法」反而成為惡的工具。

法學家朗・富勒(Lon Fuller)提出了法律的「內在道德」——一套法律必須滿足的程序性標準,如法律的公開性、一致性、可遵循性等。納粹法律系統嚴重違反了這些標準:秘密法令、溯及既往的法律、任意執行。在這種「法律病理學」的環境中,服從法律不再是美德,而是同謀。

六、為受害者辯護:抵制「責備受害者」的論述

戰後出現了一種令人不安的論述傾向:將部分責任歸咎於大屠殺的受害者。這些指控包括:猶太人的宿命論態度、對迫害的「預期性順從」、猶太委員會對滅絕機器的行政配合、自我欺騙、道德腐敗、以及猶太警察參與「篩選」等。

哲學家艾比蓋爾・羅森塔爾(Abigail Rosenthal)對這些指控進行了系統的哲學反駁。她指出,必須將受害者的行為置於其「世界歷史」背景中理解:德國民族滅絕猶太人的意志、周邊民族的冷漠或敵意、猶太神學中關於「受苦」意義的傳統。

所謂的「宿命論」,在那種環境下其實是一種理性的回應。當一切逃脫的可能性都被切斷,當任何反抗都會招致更殘酷的集體報復時,「接受命運」並非怯懦,而是清醒。

「預期性順從」 - 在命令下達之前就開始服從 - 同樣是一種生存策略。納粹的報復是殘酷的、集體性的、不成比例的。一個人的抵抗可能導致整個社區的毀滅。在這種情況下,順從不是懦弱,而是對他人生命的考量。

羅森塔爾特別討論了猶太委員會面臨的道德困境:是否應該配合納粹的「篩選」要求?猶太法律傳統(哈拉卡)對此沒有現成的答案,因為它從未設想過如此規模的滅絕。一些拉比認為,任何配合都是不可接受的;另一些則認為,如果能夠通過配合拯救一部分人,這種配合就是允許的。

羅森塔爾的結論是:在這種極端環境中,無論受害者做出怎樣的選擇,他們在道德意義上都是「純潔的」。真正的道德責任完全在加害者一方。任何試圖將責任轉嫁給受害者的論述,都是一種對歷史的扭曲和對死者的褻瀆。

七、個體的力量:反抗決定論的敘事

在強調結構性因素——道德冷漠、勞動分工、服從權威——的同時,我們也必須承認個體選擇的力量。哲學家約翰・羅斯(John Roth)在分析弗朗茨・施坦格(Franz Stangl)——特雷布林卡滅絕營指揮官——的案例時,觸及了這一關鍵問題。

施坦格原是一名奧地利警察,後來成為T4「安樂死」計劃的一部分,最終被任命為滅絕營指揮官。在戰後的審判和訪談中,施坦格聲稱他「別無選擇」——如果他拒絕,他和他的家人就會面臨嚴重後果。他的妻子特蕾莎後來證實,如果被迫在家人和特雷布林卡之間選擇,弗朗茨會選擇家人。

施坦格還表達了一種深深的絕望:他的抵抗「不會有任何區別,一絲一毫都不會」。在龐大的滅絕機器面前,個人的抵抗似乎是徒勞的。

但羅斯指出了反例:奧斯卡・辛德勒(Oskar Schindler)。這位德國商人利用他與納粹官員的關係,拯救了超過1,300名猶太人的生命。辛德勒的動機至今仍是一個謎——他絕非一個聖人,他賄賂、欺騙、冒着生命危險,為的是拯救那些與他毫無關係的人。

還有白玫瑰運動(White Rose)——一群慕尼黑大學的學生,包括漢斯・肖爾(Hans Scholl)和索菲・肖爾(Sophie Scholl)兄妹,他們印製和散發反納粹傳單,最終被逮捕並處決。索菲在法庭上說:「總得有人開始。」

這些例子表明:個體的選擇確實能夠產生影響。決定論的敘事——「我別無選擇」、「這不會有任何區別」——是危險的,它為不作為和同謀提供了藉口。人類行為的「致命性相互依賴」意味着每一個選擇都會產生漣漪效應。辛德勒拯救的人的後代今天已超過8,000人。

八、哲學反思的當代意義

大屠殺的哲學反思對於我們理解當代世界仍然具有深刻的意義。

首先,「道德冷漠」的教訓提醒我們警惕現代社會的結構性特徵。高度專業化的分工、官僚體系的非人化邏輯、對「只是服從命令」的默認接受——這些特徵在今天的社會中依然存在。當我們看到難民危機、大規模監控、系統性不公正時,我們是否也在實踐一種「道德冷漠」?

其次,「無選擇的選擇」概念挑戰我們重新思考道德責任的條件。在極端環境下,傳統的道德判斷可能變得不適用。這一洞見對於理解戰爭、壓迫、難民等當代問題具有重要意義。我們在評判那些處於極端困境中的人時,應當保持謙遜。

第三,「信任崩潰」的分析揭示了自由主義價值觀的局限。一個不承認任何「客觀善」的社會,可能無法激發人們為保護他人而承擔風險的道德勇氣。在面對當代威權主義的挑戰時,這一問題尤其值得深思。

最後,個體力量的例子 - 辛德勒、白玫瑰 - 提醒我們,即使在最黑暗的時代,個人的選擇仍然有意義。這既是對抗決定論的證據,也是對我們每個人的召喚:在面對不公正時,我們是否願意成為「開始的人」?

作為一名流亡學者,我對這些哲學問題有着特殊的感受。當我觀察今日香港學術界的沉默——那些曾經的同事、曾經的學生——我不禁想起鮑姆關於「道德冷漠」的分析。他們並非惡人,他們只是在「做好自己的工作」,只是在「保護自己的家人」。但正是這種普遍的沉默,使得壓迫得以順利進行。

維塞爾說:「中立幫助的總是壓迫者,而不是受害者。」大屠殺的哲學反思告訴我們,沉默本身就是一種選擇,而這種選擇具有道德後果。

結語:記憶的責任與哲學反思

當我走出奧斯威辛的大門,經過那道「勞動帶來自由」的鐵門時,我深感這不僅是一次歷史參觀,更是一次哲學和道德的洗禮。

這三座集中營——達豪、奧斯威辛和斯特魯特霍夫——各自代表了納粹恐怖統治的不同面向:達豪是原型和培訓中心,奧斯威辛是工業化種族滅絕的象徵,斯特魯特霍夫是「夜霧」行動和種族「科學」的見證。它們共同構成了20世紀最黑暗的篇章。

然而,正如本文第六部分所探討的,理解大屠殺不能僅停留在歷史事實的層面。我們必須深入追問:這一切何以可能?鮑姆關於「道德冷漠」的分析、蘭格關於「無選擇的選擇」的概念、阿梅里關於「信任崩潰」的洞見、戈爾丁關於「道德病理學」的框架——這些哲學反思揭示了大屠殺不僅是一個歷史事件,更是對現代性本身的根本質疑。

現代社會的勞動分工、官僚體系的非人化邏輯、對「服從命令」的默認接受——這些我們習以為常的社會特徵,在特定條件下可以成為大規模暴行的推動力。大屠殺的真正恐怖之處,正在於它是由「普通人」執行的——那些高學歷的別動隊指揮官、那些盡職盡責的官僚、那些「只是做好本職工作」的鐵路職員。

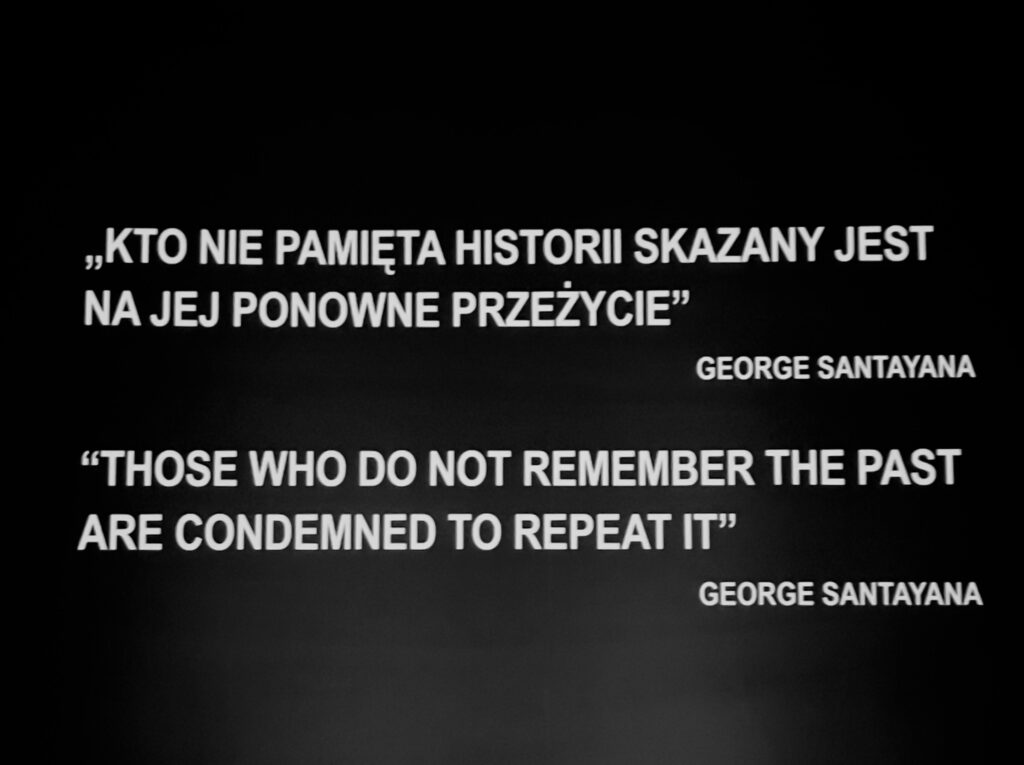

德國社會對這段歷史的反思——Vergangenheitsbewältigung——為我們提供了重要的啟示。它表明,面對歷史創傷需要時間、需要社會各界的共同努力,也需要國際社會的推動。更重要的是,它表明這種反思永遠不會真正「完成」——每一代人都必須以自己的方式來理解和承擔這段歷史。

作為一名曾經在香港教授人文通識課程、現流亡英國知識人,我對歷史記憶和知識分子責任的問題有着特殊的關注。在我的研究中,我曾比較過不同歷史時期知識分子面對威權統治時的反應:納粹統治下的德國學者、蘇聯佔領下的捷克知識分子、維希法國時期的法國文人,以及今日香港的學術界。

白玫瑰運動的索菲・肖爾說:「總得有人開始。」奧斯卡・辛德勒以一己之力拯救了超過一千三百人。這些例子表明,即使在最黑暗的時代,個人的選擇仍然有意義。決定論的敘事——「我別無選擇」、「這不會有任何區別」——是危險的藉口。每一個選擇都會產生漣漪效應;每一次沉默都是一種選擇,而這種選擇具有道德後果。

正如埃利・維塞爾(Elie Wiesel)所說:「中立幫助的總是壓迫者,而不是受害者。沉默鼓勵的總是施虐者,而不是被折磨者。」

在當今這個威權主義正在全球多地重新抬頭的時代,大屠殺的記憶和德國的歷史反思為我們提供了重要的警示和教訓。記住過去不僅是對受害者的責任,更是對未來的責任——確保這樣的悲劇永不再發生。

這正是我們這一代學者和知識人的使命:不僅要記錄歷史,更要通過哲學反思理解惡的本質;不僅要傳承記憶,更要在當下實踐「永不再犯」的承諾。

(全文完)

張燦輝

流亡哲學人

《橫流集》專欄系列之前其他文章,請到《追新聞》網站瀏覽:https://thechasernews.co.uk/t/橫流集/

相關新聞

- 2026 年 01 月 08

- 2026 年 01 月 29

- 2026 年 01 月 29

- 2026 年 01 月 15

- 2026 年 01 月 15