七、藝術中的暴力美學:莎樂美的案例

(一)斬首的誘惑

苦難與美感的交織在藝術史中有着悠久的傳統。《聖經》中莎樂美(Salome)的故事是藝術史上反覆出現的主題。根據《馬可福音》)的記載,希羅底的女兒在希律王面前跳舞,王許諾給她任何她想要的東西。在母親的唆使下,她要求施洗約翰的頭。(Mark 6:21-28)

從卡拉瓦喬(Caravaggio)到克拉納赫(Cranach),無數藝術家描繪了這個場景。這些作品往往將暴力與美感、恐怖與誘惑融為一體。王爾德(Oscar Wilde)在其戲劇《莎樂美》)中讓女主角對着約翰的首級說:「你拒絕了我。你說了惡毒的話反對我. . . .好吧,我仍然活着,但你死了,你的頭屬於我。」(Wilde, 1893: 66)

王爾德的莎樂美將欲望、暴力和死亡編織在一起,創造了一個令人不安但又具有強大吸引力的藝術形象。這個形象的力量恰恰在於它揭示了美與恐怖之間的深層聯繫——一種在高雅文化中被美化,但在現實中會讓我們感到恐懼的聯繫。

(二)從藝術到現實

然而,當我們從藝術領域轉向現實世界,這種美學化的暴力就呈現出完全不同的面貌。桑塔格在書中提到了一張1952年11月17日在南韓拍攝的照片,展示了兩名士兵炫耀他們的戰利品——一名北韓游擊隊員的頭顱。拿着斧頭的士兵臉上帶着笑容(Sontag, 2003: 62)。

這張照片展現了一個令人毛骨悚然的事實:一個看起來完全正常的人,可以從謀殺和褻瀆中獲得快感。藝術中的莎樂美是一個虛構的、被美化的形象;但這張照片中的士兵是真實的人,他的笑容記錄的是真實的快感。這種從虛構到現實的轉移迫使我們面對一個不舒服的問題:我們在藝術中欣賞的那些暴力美學,與現實世界中的殘酷行為之間存在甚麼關係?

八、戰爭攝影的倫理困境

(一)真實性與藝術性的張力

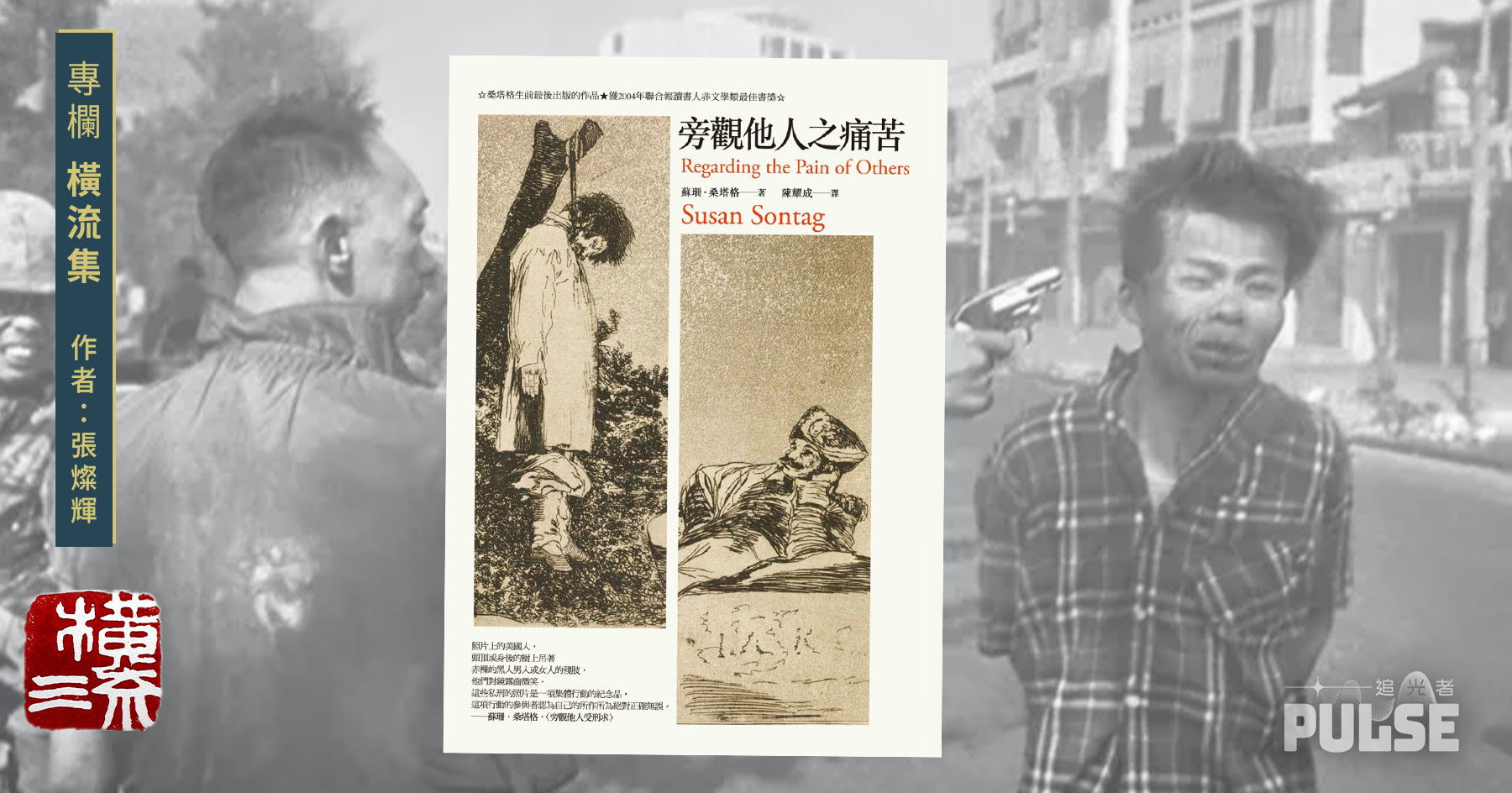

桑塔格在《旁觀他人的痛苦》中深入探討了戰爭攝影所面臨的倫理困境。其中一個核心問題是真實性與藝術性之間的張力。

一方面,觀眾希望戰爭照片具有見證的份量 — 它們應該是真實的記錄,是「在場」的證據。另一方面,觀眾又希望這些照片不帶藝術的「污染」— 展示死亡和毀滅的照片不應該是美的,因為美會將注意力從主題轉移到表現媒介上(Sontag, 2003: 76-77)。這兩種期待之間存在深刻的張力:一張「好」的戰爭照片需要具有視覺衝擊力,但這種衝擊力本身就是美學範疇的,因此總是有將苦難美化的風險。

卡帕 (Robert Capa)1936年拍攝的《倒下的士兵》是這一困境的典型案例。這張照片捕捉了一名西班牙共和軍士兵中彈倒下的瞬間,成為戰爭攝影史上最著名的影像之一。然而,桑塔格指出,這張照片存在一個危險:雖然它(無論真假)捕捉了一個真正恐怖的時刻,但它具有某種編排的藝術性質,削弱了所記錄事件的恐怖感(Sontag, 2003: 59)。

這一觀察指向一個更為普遍的問題:美化戰爭行為是危險的。當戰爭攝影變得太過「藝術」,它就有可能將暴力轉化為審美對象,從而削弱其道德衝擊力。

(二)越戰的轉折

桑塔格認為,只有從越戰開始,我們才能相當確定最著名的照片都不是擺拍的。這對這些影像的道德權威至關重要(Sontag, 2003: 59)。

黃功吾 (Huynh Cong Ut)1972年拍攝的標誌性越戰照片——剛被美國凝固汽油彈襲擊的村莊中,孩子們在公路上尖叫着奔跑——屬於那種不可能擺拍的照片。這類影像不允許我們將自己與死亡和毀滅保持距離或加以浪漫化。照片中的潘氏金福 (Kim Phúc)赤裸奔跑,皮膚被燒傷,臉上是純粹的恐懼和痛苦。這不是藝術化的苦難呈現;這是苦難本身的直接記錄。

然而,即使是這樣的照片也沒有告訴我們如何最好地對抗邪惡。桑塔格指出,這些影像揭示了戰爭的恐怖,但它們本身並不構成政治論證。一個人可以承認戰爭是可怕的,同時仍然認為某些戰爭是必要的或正義的(Sontag, 2003: 12-13)。

(三)目擊死亡的倫理

1968年2月,艾迪·亞當斯 (Eddie Adams)拍攝了越南國家警察總監阮玉鸞 (Nguyen Ngoc Loan)在西貢街頭槍決一名越共嫌疑犯的照片。這張照片的真實性不容置疑,但它同時也是「擺拍」的——是阮玉鸞為了讓在場的記者見證而安排的處決(Sontag, 2003: 61)。

這一案例揭示了戰爭攝影的另一個倫理困境:記者的在場可能影響事件本身。處決被安排成一場「表演」,記者成為了這場表演的觀眾,而他們拍攝的照片則將這場表演傳播給全世界的觀眾。這種觀看關係涉及複雜的權力動態和倫理責任。

桑塔格還提到,在照片中展示膚色較深的異國人所遭受的殘酷對待,延續了一種不對等的觀看關係:「他者」,即使不是敵人,也只被視為被觀看的對象,而非像「我們」一樣也在觀看的主體(Sontag, 2003: 72)。這一觀察將影像倫理問題與更廣泛的後殖民批評聯繫起來,揭示了苦難影像流通中的權力不平等。

九、同情的政治學

(一)同情的不穩定性

桑塔格在《旁觀他人的痛苦》中對同情這種情感進行了深刻的分析。她寫道:

「同情是一種不穩定的情感。它需要轉化為行動,否則就會枯萎。問題在於:被喚起的情感、被傳達的知識應該做些甚麼?如果一個人感到『我們』無能為力——但這個『我們』是誰?— 而『他們』也無能為力 — 這個『他們』又是誰?— 那麼人們就開始變得無聊、憤世嫉俗、冷漠。」(Sontag, 2003: 101)

這段話點出了同情的根本困境:作為一種情感反應,同情本身並不能自動轉化為行動。如果同情不能找到表達的出路 — 如果我們感到無力改變我們所同情的處境 — 那麼同情就會退化為其他情感狀態。桑塔格列舉的「無聊、憤世嫉俗、冷漠」並非同情的對立面,而可能是未能轉化為行動的同情的變形。

(二)同情作為無辜的宣示

更深刻的是,桑塔格指出,被描述為冷漠、道德或情感麻木的狀態,其實充滿了情感——那些情感是憤怒和挫敗感。但如果我們考慮甚麼情感是可取的,選擇同情似乎太過簡單(Sontag, 2003: 101-102)。

桑塔格對同情提出了一個尖銳的批評:

「影像所賦予的對遠方受苦者的想像性親近 — 在電視螢幕上近距離呈現 — 暗示了遠方受難者與特權觀眾之間存在某種聯繫,但這種聯繫其實是虛假的,只是對我們與權力之真實關係的又一次神秘化。就我們感到同情而言,我們覺得自己不是造成苦難的共謀者。我們的同情宣示了我們的無辜,同時也宣示了我們的無力。」(Sontag, 2003: 102)

這段分析揭示了同情的政治向度。當我們對遠方的苦難感到同情時,我們同時也在進行一種自我定位:我們將自己定位為善良的、有同情心的觀者,而非造成苦難的加害者或共謀者。但這種自我定位可能遮蔽了我們與這些苦難之間更為複雜的關係——特別是當苦難是由我們所屬的國家、我們所支持的政策、或我們所享受的經濟體系所造成時。

(三)理解的不可能性

桑塔格進一步指出,那些死者對生者毫無興趣:對那些奪取他們生命的人、對見證者——以及對我們——都毫無興趣。他們為甚麼要尋求我們的目光?他們有甚麼話要對我們說?(Sontag, 2003: 125)

這段話提出了一個更為根本的認識論問題:我們是否能夠真正理解他人的苦難?桑塔格的回答是否定的:

「『我們』——這個『我們』是所有從未經歷過他們所經歷之事的人——不理解。我們無法理解。我們真的無法想像戰爭是多麼可怕、多麼恐怖;也無法想像它會變得多麼『正常』。無法理解,無法想像。這是每一個曾在炮火下待過、有幸躲過擊中附近同伴的死亡的士兵、記者、救援工作者和獨立觀察者都頑固地感受到的。他們是對的。」(Sontag, 2003: 125-126)

這一認識論上的謙遜是《旁觀他人的痛苦》的核心主張之一。它並非要否定同情的價值,而是要揭示同情的限制。承認我們無法完全理解他人的苦難,本身就是一種倫理態度——它防止我們將他人的苦難簡化為我們自己的情感消費對象。

十、記憶的倫理與苦難影像的意義

(一)記憶作為倫理行為

在《旁觀他人的痛苦》的結尾部分,桑塔格轉向了記憶的問題。她認為,記憶是一種倫理行為(Sontag, 2003: 115)。苦難影像的一個重要功能是作為記憶的輔助——它們提醒我們曾經發生過甚麼,防止遺忘的侵蝕。

然而,桑塔格也指出了記憶的悖論:實現和平的唯一方式可能是放下(遺忘)(Sontag, 2003: 115)。在許多衝突中,雙方都被歷史的記憶所束縛;正是這些記憶——對過去傷害的記憶、對復仇的渴望——使得和解變得困難。這一觀察並非要否定記憶的價值,而是要揭示記憶的雙重性:它既是倫理義務,也是政治負擔。

(二)沃爾的《死亡士兵的對話》

桑塔格在書中討論了加拿大藝術家沃爾(Jeff Wall)的作品《死亡士兵的對話》,(Dead Troops Talk, 1992)。這幅作品是一張大型透明片,呈現的是一個虛構的場景:1986年蘇聯在阿富汗的一次伏擊之後,死去的紅軍士兵似乎在彼此交談和開玩笑(Wall, 1992)。

桑塔格稱這幅作品為「文獻的反面」(Sontag, 2003: 123)。它不是對真實事件的記錄,而是在工作室中用演員拍攝,然後數位合成的藝術創作。然而,正是這種明確的虛構性使得它能夠探索紀實攝影無法觸及的領域。沃爾的影像是對男性暴力、破壞性能量和戰爭無意義性的根本批判。死去的士兵們對彼此說話,但對我們 — 觀看者 — 毫無興趣。他們已經超越了我們的世界,進入了一個我們無法理解的領域。

(三)展示苦難的意義

桑塔格最終追問:展示這些照片的目的是甚麼?是要喚起憤慨?讓我們感到「難過」,也就是說,使我們震驚和悲傷?幫助我們哀悼?觀看這些照片真的有必要嗎?考慮到這些恐怖已經發生在足夠遙遠的過去,超出了懲罰的範圍?我們看了這些影像會變得更好嗎?它們真的能教給我們甚麼嗎?還是只是確認我們已經知道(或想知道)的事情?(Sontag, 2003: 91-92)

桑塔格沒有對這些問題給出明確的答案。她拒絕那種認為觀看苦難影像必然有益或必然有害的簡單立場。相反,她認為這些影像的效果取決於觀看的語境、觀看者的態度、以及觀看之後的行動。

她的一個關鍵洞見是:問題可能不在於災難性影像的數量,而在於我們思考他人苦難的能力沒有進步,所以我們從痛苦的影像前轉開,因為它們讓我們感到無力(Sontag, 2003: 117)。這一診斷將問題從影像本身轉移到了觀看者和更廣泛的社會政治結構上。如果我們感到無力,不是因為影像太多,而是因為我們缺乏將情感轉化為行動的途徑和機制。

十一、痛苦與快感的辯證:巴塔耶的證詞

(一)凌遲照片的震撼

法國思想家巴塔耶 (Georges Bataille)在其著作《情色的眼淚》(Les Larmes d’Éros) 中描述了一組令他終生難忘的照片:20世紀初在北京進行的凌遲處刑。這是一種將犯人千刀萬剮的極刑,在1905年被清政府廢除之前曾被外國攝影師記錄下來(Bataille, 1961: 203-207)。

巴塔耶寫道,據說為了延長酷刑的時間,會給犯人服用鴉片。他堅稱受刑者的表情是狂喜的。他寫道:「這張照片在我的生命中起了決定性的作用。我從未停止被這張痛苦的影像所困擾,它同時是狂喜的(?)和難以忍受的。」(Bataille, 1961: 206)

巴塔耶的解讀是高度主觀的——他將受刑者的表情讀解為「狂喜」,但這種解讀本身就是一種投射。然而,他的證詞揭示了觀看極端苦難影像時的複雜心理:這種觀看既令人痛苦,又具有某種難以抗拒的吸引力。他想知道薩德侯爵 (Marquis de Sade)會如何看待這張影像 — 薩德夢想着酷刑,卻從未見過真正的酷刑場面(Bataille, 1961: 207)。

(二)圍觀者的面孔

然而,巴塔耶似乎忽略了照片中另一個同樣令人不安的元素:近距離圍觀酷刑的觀眾們的表情。這些人並沒有迴避;他們以強烈的興趣和專注觀看着酷刑。從他們的表情來看,他們在享受這場表演。

這正是最令人恐懼的地方。受刑者的所謂「狂喜」可能只是巴塔耶的投射,但觀眾的興趣和專注是清晰可見的。這些照片記錄的不僅是酷刑本身,還有人們觀看酷刑時的態度。它們提醒我們:公開處刑在人類歷史上曾經是一種流行的娛樂形式,而觀看他人受苦的快感 — 儘管我們不願承認 —可能是人性的一部分。

十二、結論:負責任的觀看

(一)承認局限

《旁觀他人的痛苦》沒有提供簡單的答案,但它確實提供了一些指導性的原則。首先,桑塔格提醒我們要承認自己的局限。我們這些從未經歷過戰爭、酷刑、大屠殺的人,不應該假裝完全理解受害者的經歷。承認這種不可逾越的鴻溝,本身就是一種誠實和謙卑(Sontag, 2003: 125-126)。

這種認識論上的謙遜並非要否定觀看苦難影像的意義,而是要防止一種虛假的親近感——那種認為透過觀看影像我們就「理解」了他人苦難的錯覺。承認我們不理解,恰恰是負責任地觀看的前提。

(二)持續觀看

儘管觀看他人苦難的影像充滿倫理難題,桑塔格並不主張我們應該停止觀看。相反,她認為這些影像可以作為一種邀請,邀請我們去反思、去調查、去學習更多關於這些影像背後的故事(Sontag, 2003: 117)。

苦難影像的價值不在於它們自身,而在於它們可能引發的後續行動:調查、學習、理解、參與。如果觀看只停留在情感層面,而不引向任何進一步的探究,那麼這種觀看就有淪為消費主義奇觀的危險。但如果觀看成為進一步探究的起點,那麼它就可能具有真正的倫理意義。

(三)從同情到行動

桑塔格的核心訊息之一是,同情如果不能轉化為行動,就會枯萎(Sontag, 2003: 101)。觀看他人的苦難如果只停留在情感層面,而不引向任何實際的改變,那麼這種觀看就有淪為消費主義奇觀的危險。

這一訊息對當代觀者具有特殊的緊迫性。在社交媒體時代,我們每天都被苦難影像所包圍。點擊「分享」或「關注」可能給我們一種參與的錯覺,但這種「參與」往往只是另一種形式的消費。真正負責任的觀看需要超越這種虛假的參與感,追問:我能做甚麼?我應該做甚麼?

(四)持續的追問

最後,《旁觀他人的痛苦》本身就是一種持續反思的邀請。桑塔格沒有提供最終答案,而是提出了一系列必須不斷追問的問題。這或許正是哲學的真正任務:不是給出答案,而是保持問題的開放性和緊迫性。

桑塔格的著作出版於2003年,在9/11事件之後、伊拉克戰爭之際。今天,當我們面對層出不窮的戰爭影像——從敘利亞到烏克蘭,從緬甸到巴勒斯坦——這本書的問題比以往任何時候都更加迫切。作為觀者,我們無法逃避這些影像,也不應該逃避。但我們必須學會以更加自覺、更加批判的方式觀看。我們必須追問:這些影像從何而來?它們想要我們做甚麼?它們遮蔽了甚麼?我們的觀看如何可能成為一種倫理行為,而非僅僅是消費行為?

這些問題沒有現成的答案。但正如桑塔格所示範的,持續追問這些問題本身,就是一種負責任的智識態度。

後記:在紀念館中觀看

修訂這篇文章的過程中,我不斷想起自己在世界各地災難紀念館中的經歷。南京大屠殺紀念館、廣島和平紀念資料館、長崎原爆資料館、波蘭奧斯威辛集中營紀念館 —這些地方陳列着人類歷史上最殘酷暴行的視覺證據。我看過無數殘酷的照片:堆積如山的屍體、被燒焦的軀幹、廢墟中的孤兒。每一次觀看都是震撼,也是考驗。

桑塔格的追問在這些經驗中獲得了切身的緊迫性。當我站在南京紀念館那面巨大的照片牆前,面對1937年冬天的屠殺影像時,我究竟在經歷甚麼?那種複雜的情感 — 震驚、悲痛、憤怒、甚至某種難以言喻的麻木 — 正是桑塔格試圖剖析的對象。我是否真正「理解」了受難者的苦難?抑或,我的「理解」只是自我安慰的幻覺?

然而,我仍然認為這種觀看是必要的。不是因為它能夠直接阻止未來的暴行 — 弗里德里希的例子已經證明這種期待是天真的 —而是因為它構成了記憶的責任。當倖存者逐漸凋零,這些影像成為連接我們與過去的最後紐帶。拒絕觀看,就是拒絕承擔這份責任。

但觀看本身是不夠的。桑塔格說得對:同情如果不能轉化為行動,就會枯萎。在紀念館中流下的眼淚,如果不能轉化為對當下不義的關注,就只是廉價的情感消費。當我們從這些紀念館走出來,我們是否更加警覺於今日世界中正在發生的暴行?

這些問題沒有簡單的答案。但提出問題本身,就是負責任地觀看的開始。桑塔格教會我們的,是如何以更加自覺、更加批判、更加謙卑的方式觀看。在影像氾濫的時代,這種觀看的素養比以往任何時候都更加重要。

(全文完)

張燦輝

流亡哲學人

相關新聞

- 2026 年 01 月 08

- 2025 年 12 月 26

- 2026 年 01 月 15

- 2026 年 01 月 15

- 2026 年 01 月 15