「那種感覺全回來了」、「原來大家都仍在」……

宏福苑一場無情大火,奪去最少160人性命,亦喚起香港人過去幾年只能隱藏心底的情感。「訴求」兩字、連儂牆、黑衣、獻花、靜默等等——那種熟悉的政治語言與符號,再次在公共空間出現,也觸動政權神經。身處九千多公里外的倫敦,它們為何穿插在哀悼的集體儀式(collective rituals)?距離有沒有讓傷痛變了形狀?《追光者》記者於上周六(6日)倫敦大遊行當日訪問多名港人與學者,瞭解他們的所思、所想與所感。

「上一次如此緊貼熒幕留意最新消息,要數到甚麼時候?」「大概是 2019 年了」,年近七旬的 Tommy 說道。

情感上依然「在場」 腦海中的那年大埔

「自大埔廣福邨於 1983 年竣工,我們便住在那裏十數年,那時我才 30 多歲,兒子也在那裏出生。」Tommy 撐着拐杖,行動不算靈活,卻幾乎從不缺席示威。這天他與妻子同行,提前從蘇格蘭搭乘通宵車南下倫敦。

宏福苑與廣福邨同期入伙,兩者僅一街之遙。Tommy 起初做小販,其後租下舖位經營生意,形容大埔社區風氣淳厚。忙裏偷閒時,他會與街坊打球、打麻將,「我們在那裏結婚,也在那裏成長」。縱使其後搬離,如今在英國定居約四年,他說與大埔始終連繫深厚,認識眾多街坊朋友。這場災難令他格外難受,情感上依然「在場」:「電視上每一幕我都熟悉,大火燒的,就是我成長之地。」

對今年 40 歲的陳先生而言,那份悲慟或許更為切身,上周五(5日)亦有參加倫敦的港人悼念會。身披「光復香港,時代革命」旗幟、胸前別着白花的他,移民英國前居於廣福邨,家人至今仍住在邨內。他最先從母親處得悉大火,其後便不斷留意社交媒體及屋苑通訊群組的更新,亦收到很多人傳訊關心。大火後數天,他曾潸然淚下,坦言感受「很深也很痛」:「我有位朋友過身,我掛念他也擔憂他家人,他兩夫婦都是我中學同學,另一位中學同學亦有家人仍然留醫。」

走在泰晤士河畔的夜風中,他說,正因與仍在香港的人「身同感受」,精神亦相當萎靡,才逼使自己適當抽離,不敢過度追看新聞,「其實這方面和 2019 年反修例運動有很多相似之處,勾起好多回憶」。這位當年集會大多都有出席的「和理非」,對再見證群體動員深感唏噓:「當年我親眼看見中大遭警方攻打,很多香港人把物資連夜送到大埔,再運上中大。今場大火,同樣有很多人站出來,不同的人趕往大埔,甚至親身支援災民,兩者其實十分相似。」

苦難連結港人 六年前的相同與不同

六年間有甚麼未曾離場?示威者說,是對問責、公義的追尋,以及其後接踵而至的打壓。這場大火,再次掀動這些蟄伏的情緒。

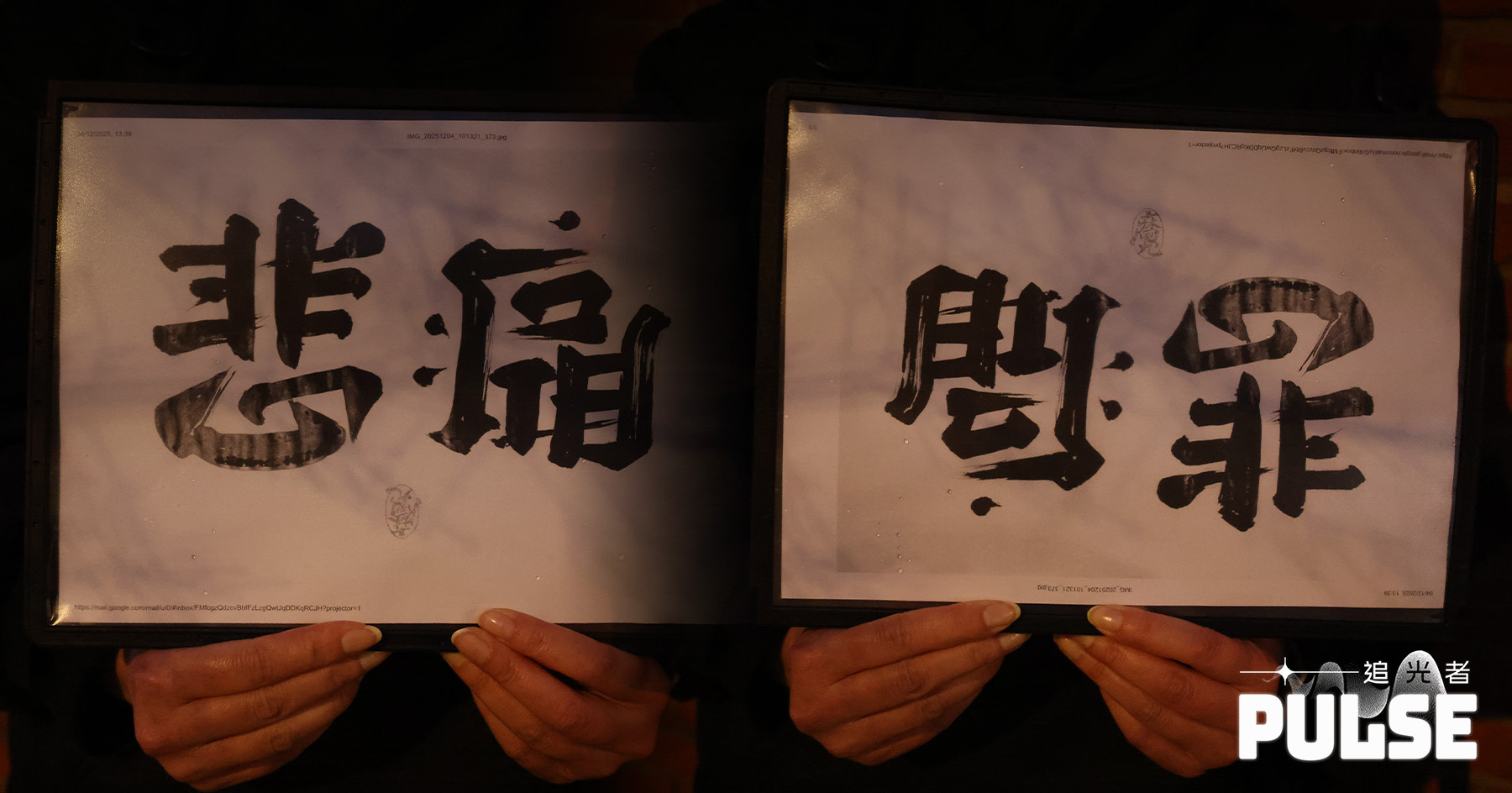

居於倫敦、今年 27 歲的 Pinky,以往在大埔工作。上周六她身穿一襲黑衣戴着黑色口罩,因病聲音略帶沙啞,手中的海報寫着「悲痛」,倒轉過來便成「問罪」。她說,中大學生關靖豐只是「站出來發聲」便遭拘捕,讓她心中湧現港人於 2019 年所面對那種「不公平對待」的熟悉感,強調如同當年一樣,「此次火災也要追究到底」。這份被視為沉寂、卻從未真正消失的情緒,Tommy 亦深有體會,「當年的人其實一直都在,只是行動低調,沒有消失。每當有事,他們就會再站出來。」

這種痛苦的感覺跨越時間,也浮現在陳先生的經驗裏。他認為,兩場苦難連繫港人,不論是否身處當地,這些時刻同時也是族群重新團結、重新學習的機會,與海外港人六年前聲援反修例運動並無二致。「靜默了這麼多年,很多事不能說、不能做。但當大家再次行動,無論是幫助他人,還是追尋真相,其實性質非常相近。」他說悲傷沉澱後轉化成憤怒,因為火災反映「香港一直缺乏公義和真相」。正是政府持續的打壓,喚醒對反修例運動的記憶:「因為直到現在,很多事只會越來越差,只不過大家不敢說。」

然而,六年前後的痛楚並非毫無差別。Tommy 認為反修例運動的苦難更為深重,「那時候我們『在地』,每天都出去」;對陳先生而言,這場災難來得更為個人,「2019 年始終是漫長的政治事件;撇除政治因素,今次則是場人為災難,對我來說更切身刺痛」。

苦痛,或許就是港人之間的共同語言。「反修例運動時,很多年輕人走出來,有人犧牲,也有人至今仍身陷囹圄;對我來說,與今次火災並無分別,都是很痛很痛」,陳先生補充道。

示威成為身份 痛苦有沒有變得「在英」

「可能很多人都覺得,我們離開了香港,我們沒有資格去指指點點,我們沒有資格去教仍然留在香港的人做甚麼。」流亡社運人士鍾翰林在上周六遊行前對人群說:「但我們其實仍是一個整體。」

每當談及英國的港人社群,人們往往會在「港人」前,冠上「在英」兩字,彷彿是張名片。這個前綴正如鍾翰林一番話,揭示着距離如何拉扯身份:一方面受香港牽扯(念掛也好,憤懣也罷),另一方面又要接納經已離開那片土壤。

「如果我在香港,我一定吃不消——燒成這個樣子,我怎可能受得住。」Tommy 說,若人仍然在港,痛楚只會更深,形容「今次始終是隔岸觀火」。Pinky 恰好相反,她斬釘截鐵地說,即便在英國居住逾四年,距離與她感受痛苦「沒有關係」。反修例運動以來的六年裏,她每天都緊盯着手機螢幕,從未停下追看香港的消息,火災亦不例外。「每日新聞重複播報死傷數字、重複說有多少人失去家人,這些訊息維繫着我與仍在香港的家人和同事——我們整周不停互相討論這場火災,每日由早到晚關心香港的消息。」

對她而言,螢幕不是距離而是連結,不是抽離而是種「在場」——與其形容她離開了香港,倒不如說香港從未離開過她。若仍然身處大埔,她表示會像火災當晚的港人一樣,幫忙集合和分發物資。但身處倫敦,她所能做的事極少,「唯一能付諸行動」的便是出席示威發聲。政治表達以外,遠距離的災難,為示威賦予另一重意義,定義着她對香港的情份與身份。

延續的公共情感 集體儀式確認彼此

文化政治學者黃偉國亦有參與上周六示威。他說從文化政治的角度看,大型災難如911襲擊、南亞海嘯等,往往令目擊者受創,形成個人與族群層面的集體傷痛,今次火災亦屬如此。社會通常透過各種集體儀式來吸納、承接並釋放這些情緒,上周五的悼念會和翌日的示威正是例子:「更重要的是,正正因為不是自己一個人做,而是在公共空間裏集體進行,讓大家彼此看見。」

互聯網與即時新聞的普及,進一步模糊了「在場」與「不在場」的分界。香港與英國媒體同時直播火災,黃偉國說,海外港人接收到的資訊與情緒氛圍,其實與災區現場無異:「在英港人不僅承受着相同的苦楚,還可能因無法身在香港、無法直接幫忙,而產生『罪咎感』」。這些情緒彼此疊加,形成跨地域的公共情感,大型集會以至示威,便是這個「想像的共同體」的療傷方式——「集體儀式有兩個功能,首先是將苦難和痛楚再重溫一次,其後便是確認在世的人,如何面對災難走下去」。

火災過後的民間反應,折射出反修例運動所延續下來的公共情感脈絡。黃偉國指,固然有人希望避開政治,但對曾經歷 2019 年社運的人而言,將兩者連繫幾乎是本能反應:「反修例時,政府無視民意;今次,當局同樣對居民在維修期間提出的質疑置若罔聞。」相較 2019 年,今次災難死者眾多且無辜,而港府事後迅速表態感謝中國政府,令情緒衝擊更為強烈,「對港人社群的震撼和創傷恐怕會更持久。」

集體哀悼中的儀式性動作和物件,也將六年前後的情緒串連起來。黃偉國說,在悼念會上看到人們獻花、摺紙鶴、用便利貼寫滿牆面,便想起反修例運動期間悼念梁凌杰等人的場景:「如果六年前你曾走進這些場合,或看過那時候的直播,很自然就會把今次火災,與那些悼念逝世者的公共儀式連結起來。」

身在何方或許已不再重要。細雨輕敲着白絲帶,紙鶴在風裏微微晃動,寄託着無以名狀的痛,將那些思緒溫柔地送抵彼岸。

相關新聞

- 2025 年 12 月 08

- 2025 年 12 月 06

- 2025 年 12 月 06

- 2025 年 12 月 07

- 2025 年 12 月 08